Петр Ткаченко

ДРАМА ГРОЗНОГО ЦАРЯ

Продолжение

Феномен Филофея

К середине ХVI века Россия окончательно определялась как самостоятельное централизованное государство. Это был общемировой процесс складывания национальных держав. Анархия

феодальных войн уходила в прошлое. Но в России в силу ряда исторических и геополитических обстоятельств он имел свои особенности.

Как мы уже видели, в Европе этот процесс образования национальных государств сопровождался гораздо большими жестокостями и кровью, чем в России. Однако ни одна из европейских стран не удостоилась ярлыка «кровожадного» режима. В этом сказалась политика Запада в отношении к России.

Все те огромные государственные задачи внешней и внутренней политики, которые предстояло решить Ивану Грозному, достались ему от деда Ивана III и отца Василия III. Это, прежде всего, – духовно-церковное определение страны, вопрос о «византийском наследстве», то есть духовной преемственности России от Константинополя и степени её духовно-церковной самостоятельности и самобытности. Сохранение и защита православия от иноверной экспансии и, прежде всего католической, представлявшей нешуточную угрозу, так как со времён Ивана III и ещё ранее, папский престол предпринимал настойчивые попытки унии, то есть, по сути уничтожения православия на Руси. Ликвидация остатков Золотой Орды, покорение Казанского, Астраханского и Крымского ханств, всё ещё терзавших Русь. Укрепление самодержавной власти, как единственной в то время формы сохранения государственности. Создание централизованного самодержавного государства. Эта проблема в царствовании Ивана IV обострилась до предела, ибо предстояла, говоря современным языком, смена элит, слом удельной психологии и замена родовитого боярства служилым сословием, так как любовью и миром выйти из боярского беззакония, разгулявшегося до венчания Ивана IV на царство, не удалось. Собирание Русской земли, возвращение западных исконно русских земель. В этом смысле и война с Ливонией тоже досталась Грозному по наследству. Всё усложнялось ещё и тем, что Иван IV вступил на трон в малолетстве, когда вокруг трона уже кипела боярская, а точнее — идеологическая междоусобица и распря, с беззакониями, насилиями и казнями, превышающими те жестокости, которые пришлось применить Ивану Грозному, устанавливая законность в стране, усмиряя средневековую олигархию, претендовавшую и на царскую власть.

Если бы обличители Ивана Грозного действительно были озабочены «цивилизованным» течением русской истории, без насилий, несправедливостей и казней, они заметили бы эту вакханалию беззакония с казнями и кровью свершаемых до вступления его на царство. Но этого они не могут сделать потому, что тогда придётся признать действия Ивана Грозного праведными и единственно возможными. А у них – иная идеологическая задача…

Несомненной заслугой, свидетельством ума и прозорливости Ивана IV было то, что он распознал эти, стоящие перед Россией задачи и последовательно претворял их в жизнь, каких бы душевных мук это ему не стоило и какое бы жестокое противодействие проводимой им политике, он не встречал. Ему оказалось под силу решение этих грандиозных государственных задач. Справедливо отмечал А. Нечволодов: «Иоанн был, конечно, вполне подходящим человеком для решения тех великих задач, которые достались ему в наследие от предков, — по собиранию Русской земли под единой властью Московского Государя».

Россия определялась и формировалась как самостоятельное самодержавное государство, прежде всего – в духовно-церковном отношении, обретая и укрепляя православное самосознание. Вырабатывала те духовные основы, на которых она только и могла существовать и которые остались неизменными во всю её последующую историю. Современным просвещённым читателям теперь уже трудно представить, после столь настойчиво прививаемого им атеизма, что жизнь в средневековье по преимуществу определялась религиозными представлениями. До такой степени, что даже временное отсутствие митрополита на престоле грозило обернуться смутой. В этом виделось некое нестроение и Божье попущение.

Основной духовно-мировоззренческой величиной в те времена было так называемое «византийское наследство». Восприняв христианство от Византии при великом князе Владимире, Русь все последующие века не просто ему следовала, не просто покорно копировала его, но трудно и напряжённо вырабатывала своё православие, свою самобытную духовность. Соотношение следования «византийскому наследству» и духовной самостоятельности и самобытности России становилось главной проблемой народного и государственного бытия. И было это соотношение не таким простым, как представлялось историкам последующих времён и особенно в ХIХ веке. Впрочем, и в ХХ в. … К сожалению, в общественном сознании при оценке личности Ивана Грозного и его эпохи оно и до сих пор остаётся на уровне некой догматики и даже ортодоксии. И вовсе не случайно. А потому мы просто обязаны хотя бы в самых общих чертах рассмотреть это соотношение духовной преемственности и самобытности России. В том виде, в каком оно бытовало и как его понимали русские цари-самодержцы, в том числе и Иван Грозный. А не в том виде, в каком оно, века спустя было выработано «либеральными» учёными и профессорами в ХIХ веке и в каком всё ещё в значительной степени сохраняется в общественном сознании до сих пор.

Принято считать, что соотношение духовной преемственности от Византии и русской самобытности оказалось запечатлённым в учении старца псковского Елеазарова монастыря Филофея, который жил в конце ХV – в первой половине ХVI веков. Это учение о Москве, как о третьем Риме: «Два Рима пали, третий Рим (Москва) стоит, а четвёртому не бывать», содержали в себе представление о Руси, как последнем прибежище православия, так и единение всемирного православия.

Примечательна история формирования этой идеи и история её бытования в общественном сознании. В связи с этим обратимся к добросовестному исследованию «Комплекс Филофея» историка и публициста русского зарубежья Николая Ивановича Ульянова (1904-1985), автора основополагающего труда «Происхождение украинского сепаратизма». Это исследование учёного об учении Филофея публиковалось у нас в альманахе «Образ» (№ 2(6), 1996).

Удивительно то, что никакого учения преднамеренно старец Филофей не создавал. Он писал великому князю, встревоженный падением нравов в Церкви и в монастырях. И обосновывал то, что великий князь имеет полное право вмешаться в церковную жизнь для восстановления благочестия. Из этого обоснования и вывели потом учение, умещающееся в пятнадцати строках: «Тебе пресветлейшему и высокостольнейшему государю великому князю, православному христианскому царю и всех владыце, браздодержателю святых божиих престол святыя вселенския соборныя апостольския церкви пречистыя Богородицы честного и славного ея Успения, иже вместо Римския и Константинопольския просиявшу. Старого убо Рима церкви падеся неверием аполинариевы ереси, второго Рима Константинова града церкви агаряне внуцы секирами и оскордами рассекоша двери, сия же ныне третьего нового Рима державного твоего царствия святые соборные апостольския церкви, иже в концых вселенныя в православной христианской веры во всей поднебесной паче солнца светится. И да весть твоя держава благочестивый царю, яко все царства православныя христианския веры снидошася в твое едино царство. Един ты во всей поднебесной христианам царь».

Таким образом, учение Филофея не имело значения самоцельного, но было вспомогательным и побочным в его благородном стремлении восстановления благочестия и нравственности.

Не приходится говорить и о его широком распространении в обществе. Оно было уделом узкого круга церковников и книжников: «У нас нет свидетельств широкого её «прокламирования». Напротив, имеем все основания думать, что идея Москвы – третьего Рима не выходила за предел узкого круга учёных монахов и книжников. Памятников письменности с упоминанием о третьем Риме насчитывается ничтожное количество и среди них, нет ни одного, посвящённого специально этой теме. Государство, во всяком случае, не прокламировало ничего такого. Ни в официальных актах, ни в летописных сводах, вроде Воскресенского и Никоновского, игравших роль тогдашних официозов, ни в Степенной Книге упоминания о Москве – третьем Риме не находим. Его нет в цикле документов и текстов, связанных с венчанием Дмитрия Ивановича и Ивана Грозного. Можно думать, что в самой церкви идея третьего Рима выродилась в ХVI веке в чисто практическую идею – возведение московского митрополита в сан вселенского патриарха. Как только эта цель была достигнута, о третьем Риме замолчали». (Н. Ульянов).

Да и не была никогда эта идея официальной идеологией, тем более не была национальной идеей, за которую её подчас выдают. «Этой идее никто не следовал и никто на ней не воспитывался» (Н. Ульянов).

О Филофее и его учении надолго и прочно забыли. И только в середине ХIХ века учение Филофея реанимируется, появляясь впервые на страницах печати в 1846 году. Под пером историков, публицистов, поэтов учение Филофея приобретает широкую известность. Собственно, это был уже новый образ, созданный в ХIХ веке, приписываемый псковскому старцу. И был идеологемой своего времени, а не средневековья. Словом, когда теперь говорят о Москве, как о третьем Риме, то имеют в виду зачастую не идею Филофея и не её бытование в царствование Ивана III, Василия III и Ивана IV. Ведь даже дед Ивана Грозного Иван Ш «не проявлял никакого интереса к возникавшей в церковных кругах теории «Москва – третий Рим», не обращая внимания на так называемое византийское наследство и тому подобные умозрительные конструкции. Его политической целью и вместе с тем опорой была Русская земля и её народ». (Ю.Г. Алексеев. «Государь всея Руси», Новосибирск, «Наука», 1991).

Но ведь показателен и примечателен тот факт, почему эта идея оказалась столь близкой мыслителям ХIХ века. По всей видимости, потому, что она содержала в себе нечто родственное их воззрениям. Историков, публицистов, поэтов привлекала её «мировая» составляющая, а не национальная и самобытная. Зарождались новые мировоззренческие и идеологические веяния, согласно которым всё национальное и самобытное считалось препятствием к прогрессу. Согласно этим веяниям закладывался мир не единый в своём многообразии, а единый и однообразный, как казарма. Это, безусловно, был великий соблазн, стоивший в последующем, в своём развитии многих человеческих жертв. Не потому ли эта идея и была реанимирована и столь широко распропагандирована, чтобы «не заметить» самобытности России в угоду каким угодно идеологемам… Разумеется, «прогресса» ради. Ясно, что это была идея уже нового времени, а не эпохи Филофея.

Сошлёмся снова на Н. Ульянова, справедливо писавшего о том, что «для людей, составивших себе представление о доктрине «Москва – третий Рим» не по первоисточникам, а по популярным курсам русской истории и, особенно, по переживаниям этой темы в общественной мысли ХIХ века, такая позиция московского самодержавия будет неожиданностью. Но факт полного равнодушия московских царей к византийскому наследству не подлежит сомнению». Во всяком случае до Ивана Грозного, включая его царствование. Россия добивалась политической самостоятельности, что было немыслимо без самостоятельности Церкви. Правда, русская Церковь была уже, по сути, автокефальной. И всё же важнейшие акты духовно-церковной и государственной жизни, такие как венчание великого князя на царство (1547) и учреждение патриаршества требовали утверждения Константинопольскими Собором и патриархом. В обретении политической самостоятельности и выработке культурной самобытности учение о Москве как о третьем Риме, допускающее по самой своей сути широкое толкование, в определённой мере становилось препятствием. Во всяком случае, во внешней политике.

Ведь уже с Флорентийской унии между католической и православной церковью в 1439 году, которая была, как известно, отвергнута в Москве, Русская Православная Церковь становится фактически автокефальной. С того времени православие греков признаётся «изрушившимся», что давало России полное право считать себя единственной хранительницей истинного православия и что выводило взаимоотношения России и Византии на иной уровень, во всяком случае, уже далеко не сводилось к простой подражательности и прямой зависимости от Константинополя.

Следует помнить и о том, что идея Москвы – третьего Рима не является исключительно творением псковского старца Филофея, получившая в его посланиях столь краткую формулировку. А потому звание «злого гения русского исторического развития» он никак не заслуживает. Это была идея, трудно и мучительно вызревавшая во многих умах и, особенно, в среде церковников. Она, что называется, витала в воздухе, вызываемая духовными, психологическими процессами и историческими событиями той эпохи. Гибель Византийской империи в 1453 году, «последнего царства» вызывала тревожные ожидания конца мира. Эсхатологические ожидания усиливались ещё и тем учением, согласно которому, продолжительность мира определяется в семь тысяч лет со дней его сотворения. И вот эта семь тысяч лет была на исходе. Называлась даже точная дата гибели мира – 1492 год. Осознание этого, естественно, сопровождалось тревожными и мучительными переживаниями людей. Дух человеческий метался, не находя мыслительной опоры.

Кроме того, идея эта зарождалась в период острой борьбы за духовную и политическую самостоятельность России, за отстаивание ею своей самобытности.

Член-корреспондент АН СССР Н.Н. Покровский писал о том, что ядро теории о Москве, как о третьем Риме, утверждение о происхождении Рюриковичей от римских цезарей, уже содержалось у Спиридона Саввы: «Теория «Москвы – третьего Рима», оформлялась на протяжении последней четверти ХV – первой половины ХVI в.в. Одной из основ её является «Послание Спиридона – Саввы», который появился на Руси перед 1472 г. Он был монахом крайне авантюрного склада, покушался на пост главы Русской Церкви. Упоминая его в первый раз, летописец недаром прибавляет: «прозванный сотоною за резвость его». На Руси руководителями церкви и государства он был встречен с понятной враждебностью и послание свое писал в заточении. Известно, что при этом он выполнял какой-то социальный заказ придворных кругов». (В книге Ю.Г. Алексеева «Государь всея Руси», Новосибирск, «Наука», 1991).

Н.Н. Покровский отмечал и то, что идея эта, не являясь идеей экспансии и мирового господства, но чисто духовной и церковной, вместе с тем ортодоксально понятая, даже мешала внешнеполитическим интересам Москвы: «В это время на Украине и в Белоруссии обострится национально-освободительная борьба против польско-литовских магнатов, и борьба эта вскоре примет религиозно-идеологическую форму защиты православия от наступления католицизма. Союз с украинско-белорусскими национальными силами, которые вели эту борьбу, будет крайне выгоден, необходим Москве. А между тем с позиций последовательных сторонников теории «Москвы – третьего Рима», украинское и белорусское православие является весьма подозрительным, «окатоличившимся», и в ХVII в. Московскому правительству придётся решительно отмежеваться от этой теории».

Н. Ульянов, касаясь истории формирования идеи Москвы – третьего Рима, считал, что «учение это не русского, а иностранного происхождения и занесено к нам извне», что в научной литературе уже давно выяснено, и что о «новом Царьграде» поговаривали ещё за полтораста лет до Филофея. Эта идея зародилась на Балканах, у болгар, сербов, югославов, как идея самозащиты и национально-освободительной борьбы против Византийской митрополии. Издавна принявши христианство и византийскую культуру, южные славяне вместе с тем ненавидели греков за их угнетение.

Но после падения Константинополя и гибели Византийской империи всё переменилось. Тогда, после долгих метаний южные славяне обратили свои взоры на Москву, перенося туда весь комплекс идей о новом Царьграде: «Не поняв всех размеров обрушившегося бедствия, югославяне долго надеялись на помощь ближайших соседей – венгров и поляков. Когда выяснилась бесплодность этих упований, взоры устремились на далёкую малоизвестную Москву. И тогда весь комплекс идей и красноречия о «новом Царьграде» и национальном «царе самодержце» — перенесён был на русскую столицу и её князя. После падения Константинополя, в царствование Ивана III наблюдается наплыв югославской интеллигенции в Москву, куда она принесла свои политические идеи» (Н. Ульянов). И уже в 1492 году, в пасхалии митрополита Москва называется «новым Константинополем», а русский царь Иван III – «новым царём Константином».

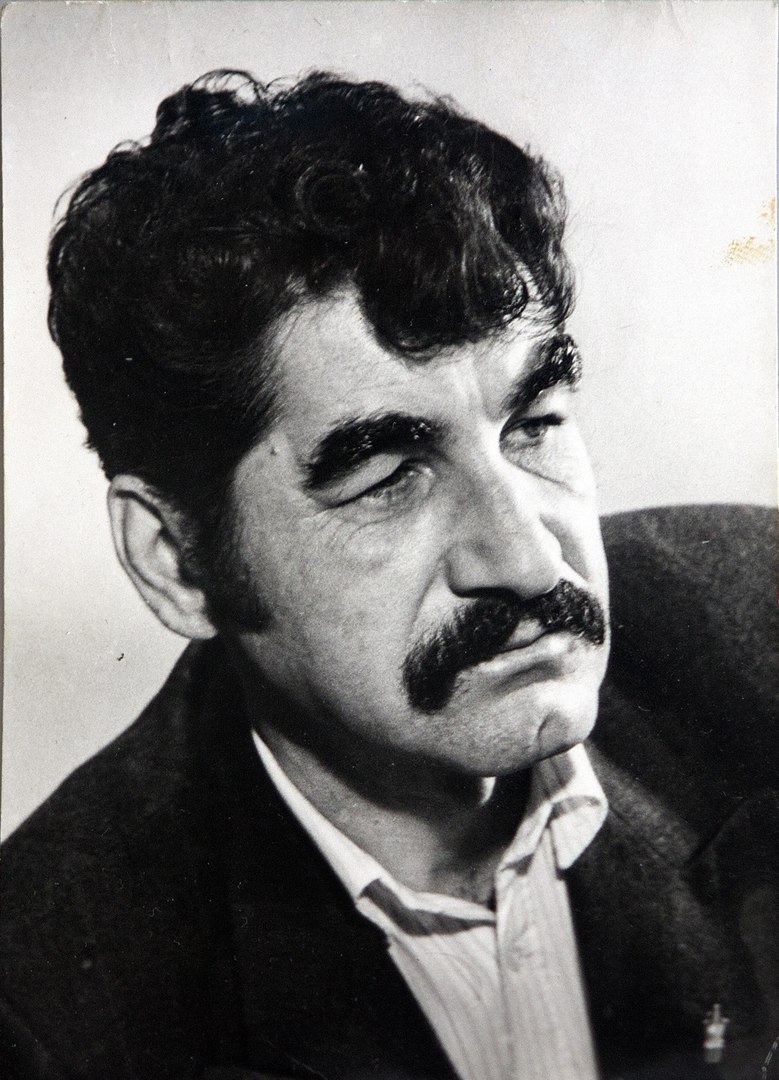

Иван Грозный у первопечатника Ивана Федорова.

Художник В.Н.Басов. 1949 г.

Конечно же, югославский вариант учения, о «новом Царьграде» отличался от «формулы» Филофея уже хотя бы потому, что он вырабатывался в ходе национально-освободительной борьбы и имел большую политическую окраску. Русские же церковники восприняли эту идею в основном как духовную, религиозную. И всё же эта идея оказалась, скажем так, «обоюдоострой», могла быть использованной, давала повод своей метафизической основой быть использованной в политических целях. Собственно так и происходило постоянно.

С одной стороны она понималась слишком широко. Справедливо писала Н.В. Синицина, что «Интерпретация афористической формулы имеет весьма широкую амплитуду, превращаясь подчас в простую медитацию, далёкую от первоначального смысла идеи и не учитывающую всего контекста памятника, где она изложена» («Византия и Русь», М., «Наука», 1989).

С другой стороны, «всемирная» составляющая её входила в противоречие с теми процессами формирования национального государства, которые происходили в это время в России. Она трудно согласовывалась с ними, так как, «империя Римская и продолжательница её империя Ромеев сознавала себя мировым царством, и в ней не могла родиться идея особого национального призвания народа». (Георгий Федотов, «Святые Древней Руси», М., «Московский рабочий», 1990).

Россия была связана с Византией исключительно в духовно-церковном отношении. Иван Грозный в своём первом послании, обосновывая законность своего самодержавства, выражает именно духовную преемственность с Византией, обращаясь к «первому во благочестии царю Константину и всем православным царям и оберегателям православных», поминая «великого царя Владимира, просветившего всю Русскую землю святым крещением» и «великого царя Владимира Мономаха, который получил от греков достойнейшую честь».

Вместе с тем трагическая участь Византии была для Грозного ярким уроком и предостережением. И он сурово вопрошает в первом послании изменника Андрея Курбского: «Тебе чего захотелось – того, что случилось с греками, погубившими царство и продавшимися туркам? Так пусть эта погибель падет на твою голову».

В политическом и в идеологическом отношении пример Византии был к тому времени уже давно отрицательным, грозным предостережением для России: «Образ Византии, единоверной православной державы, напротив, оказывается отрицательным примером: произвол и корыстолюбие вельмож последнего императора привели её к гибели» (Н.В. Синицина).

В своём первом послании Иван Грозный подробно анализирует причины крушения греческого царства, прямо соотнося их с Россией, на полных основаниях опасаясь того, что злодейские замыслы могут осуществиться, и Россия повторит печальную участь Византии: «Всё это было много лет под единой властью, вплоть до благочестивейшего царя Константина Флавия. Но после него его сыновья разделили власть: Константин в Царьграде, Констанций в Риме, Конста же в Далмации. С этого времени Греческая держава стала делиться и оскудевать. …И с тех пор прекратился всякий порядок в Греческом царстве – только и делали, что боролись за власть, честь и богатство и гибли в междоусобной борьбе, а тем временем духовенство и советники не оставляли своих зловредных привычек, и не только не беспокоились о таком разорении царства, но как бы сном считали эту гибель. Ведь вы тоже, подобно им, злодейски желаете себе славы, чести и богатства сверх меры, на гибель христианству. До того времени греки брали со многих стран дань, но потом сами стали платить дань – не по Божьей воле, а из-за беспорядка, подобно тому, который вы затеваете».

Как видим, Иван Грозный признавал великую миссию Византии в крещении Руси. Но вместе с тем видел в участи её великое зло, которого должна избежать Россия. Ведь он точно обнажил причины падения Константинополя – отсутствие твёрдой самодержавной власти, при которой возникают губительные усобицы. Этим анализом византийской участи Грозный не только обосновывал законность своего самодержавия, он обрисовывал объективную историческую картину трагедии крушения государств вообще.

Известно, с какой последовательностью и настойчивостью папы склоняли русских великих князей к союзу, в борьбе против оттоман, подталкивали на освобождение Константинополя от неверных. При этом преподносили, что называется, в готовом виде учение о России как о новой Византии. Всеми силами принуждали Россию вступить в «византийское наследство».

Сам по себе факт, что идея Москвы – третьего Рима оказалась столь «универсальной» свидетельствует о многом. С одной стороны – она была обоснованием духовной преемственности с Византией, обоснованием истинного православия, хранительницей которого становилась Россия. С другой стороны – она оказалась коварным идеологическим оружием папы для склонения Русской Церкви к унии с католичеством и в конечном итоге – уничтожения православия в России… И это твёрдо понимали русские цари. Во всяком случае, до Алексея Михайловича. Не в пример, кстати, просвещённым профессорам ХIХ века

Особое же давление в связи с этим оказывалось на Ивана Грозного. Но он оказался наиболее твёрд и непреклонен в вопросе о «византийском наследстве». Папскому легату Антонио Поссевино он ответил: «Мы в будущем восприятии малого хотим – а здешнего государства всее вселенные не хотим, что будет ко греху поползновение». Он решительно отказывается «на большее государство хотети»…

Попутно отметим, что папский легат Антонио Поссевино, потерпевший в переговорах с Иваном Грозным в 1580 году, столь сокрушительную дипломатическую неудачу, которому так и не удалось склонить царя стать «императором Востока», естественно, был настроен враждебно как к царю, так и к России. А потому у нас нет никаких оснований верить его сообщению об убийстве Иваном Грозным сына Ивана. Тем более, что Поссевино приехал в Россию уже после смерти царевича… По всей видимости, перед нами обыкновенная идеологическая акция, направленная на дискредитацию русского царя, так сказать, в глазах мировой общественности.

Но поражает другое. Папский легат на то он и легат, чтобы проводить свою политику и идеологию. Но почему в нашем российском общественном сознании до сих пор торжествует именно эта, враждебная России идеологема, имеющая столь давнюю историю?.. А как назвать иначе тот странный факт, что из всего столь долгого царствования Ивана Грозного, переполненного столь значимыми в истории России событиями, в центре Москвы, в Государственной Третьяковской галерее центральное место занимает именно этот сюжет работы И. Репина. Целые поколения граждан России воспитываются так, что если они и знают что о первом русском царе Иване Грозном, то единственное – то, что он убил своего сына. Разве это не странно, разве это допустимо и разве должно так быть? Разумеется, нет.

Но столь зловещая символика этого сюжета, означающая обречённость и дела Ивана Грозного, и вообще царствования в России, причём, так старательно сохраняемая, как раз и свидетельствует о своём идеологическом, а вовсе не историческом происхождении…

Действительно, почему лишь этот, сомнительный с точки зрения исторической, факт – убийство царём сына – стал достоянием целых поколений российских граждан вплоть до нашего времени? Ведь, казалось бы, что таким фактом для художественного воплощения могло стать такое грандиозное событие, как взятие Казани. Событие, значимое не только в смысле расширения территории России, но по своему духовному смыслу: именно с этого события в России окончательно вырабатываются принципы многонационального и многоконфессионального государства. Странная у нас всё-таки шкала оценки исторических личностей. Царь, рубивший головы стрельцам и понуждавший то же делать заспанного сынишку, убивший своего сына Алексея, вовсе и не «кровожаден», а великий реформатор… Имеется в виду Пётр I. А об Иване IV все последующие поколения должны знать единственное, то, что он якобы убийца своего сына Ивана, хотя этот факт сомнителен.

Может быть, никто из художников после И. Репина ничего не писал об Иване Грозном? Как бы не так. К примеру, недавно заслуженный художник России, работающий в жанре именно исторической живописи, Игорь Машков написал удачное полотно «Великий вход Ивана Грозного в Полоцк в 1563 году». Но эта картина, как, впрочем, и многие другие, ни при каких обстоятельствах в Третьяковскую галерею попасть не может. Непреодолимым препятствием на пути к этому стоят соображения не художественного и не культурного характера, а скорее – мировоззренческого и идеологического.

Вам тут же скажут, что главная галерея страны переполнена работами реалистическими, а потому сегодня требуется другое – современное искусство. Звучит, безусловно, привлекательно. Действительно, надо двигаться вперёд, к современности, а не возвращаться в зловещее средневековье. Но всё дело в том, что такая аргументация может быть убедительной разве что для неискушенного обывателя. Искусство же развивается по иным законам. Без преемственности оно существовать не может. И вообще «несовременного искусства не бывает», — как писал А. Блок. Если, конечно, это искусство.

Нам скажут, что искусство должно постигать современность… Но для постижения современности есть много иных форм и способов, и искусство, тем более изобразительное, находится тут, что называется, далеко не в первых рядах… А потому и далее, новые поколения граждан должны знать о первом русском царе единственное – то, что он убил своего сына… Вот что стоит за этим, вроде бы, безобидным требованием современности искусства…

Когда рассматриваешь основные идеологические узлы многотрудной русской истории с точки зрения духовно-мировоззренческой, а не только собственно событийной, замечаешь какое-то постоянное, неисправимое пренебрежение что ли к мыслительной стороне жизни вообще. Иногда даже охватывает досада за своих предков и современников: да неужто, вы не ведаете, из какой мысли или идеи какое выходит жизненное положение? Да неужто, та или иная идея должна постоянно поверяться лишь практикой и обходиться нам столь дорогой ценой? И всё-таки это желание большей рациональности неоправданно. Такова природа православия, что оно живёт благодатью, а не законом. В том-то и дело, что, скажем, западное понимание Бога является в большей мере ветхозаветным, не столь уж далеко отстоящее от языческого…

Конечно, православное миропонимание пред этим натиском рационалистических представлений было и остаётся уязвимым. Но уподобляться им оно не может без риска быть уничтоженным. И в этом сказывается не слабость его. В этом проявляется его сила – быть и оставаться самим собой.

Как видим, учение о Москве, как о третьем Риме в действительности, в реальной политике имело иное значение, чем в идеологии. И, кстати, иное значение, чем в церковном обиходе…

Цари русские не помышляли ни о Константинополе, ни о Балканах, а больше думали о возвращении исконно русских земель на Западе, о восстановлении империи Рюриковичей. Это и стало основной причиной направления внешнеполитических усилий на Запад. Помимо, конечно, — преградить на Русь экспансию католицизма.

В России складывалась своя православная святость, связанная, разумеется, преемственностью с Византией. Своя самобытная культура. Наиболее наглядно и убедительно это проявлялось в архитектуре, коль по самой природе своей «архитектура в средние века заменяет все другие виды искусства» (В. Гюго).

Уже в ранние века храмовое строительство приобретает своеобразие, свойственное только России. «Этим башенообразным храмам нет прямых аналогий ни в византийской, ни в южнославянской, ни в кавказской архитектуре. С момента их создания, иначе говоря, со второй половины ХII в. пути развития византийской и русской архитектуры стали все более расходиться. … После того, как были выработаны типы столпообразных и шатровых храмов (классический пример – церковь Вознесения в Коломенском. 1532) от византийского наследия в русской архитектуре почти не осталось следа». (В.Н. Лазарев «Византийское и древнерусское искусство», М., «Наука», 1978).

Есть некий высший символический смысл в том, что храм Вознесения Господня в Коломенском, воздвигнутый, как благодарственный в честь рождения Ивана Грозного, уже завершал формирование этой русской национальной традиции. То есть уже при рождении Ивана Грозного складывалась самостоятельная, самобытная духовность, культура, государственность. Величие же Ивана Грозного в том и состоит, что он распознал эти объективные процессы, развил, приумножил и сохранил их, хотя, казалось, для этого не было никаких надежд после «боярского», а на деле – просто олигархического беззакония и погрома русской государственности в период малолетства царя. Но Грозный исполнил свое служение. Не это ли всё ещё не может проститься ему, как давними, так и нынешними его «разоблачителями»?..

Суть же дела состояла в том, что идея Москвы – третьего Рима не являясь идеей экспансии и мирового господства, но чисто духовной и церковной, вместе с тем таила в себе возможность столкновения с Оттоманской империей, в чём, как мы уже отметили, был заинтересован папский престол и Запад в целом, пытаясь русской силой и кровью оградить себя от мусульманской угрозы, нависшей над Европой. А потому папский престол постоянно и настойчиво подталкивал Россию к войне с Турцией под благовидным предлогом освобождения и защиты единоверных братьев и единения православия. Однако церковное и духовное значение этой, скажем так, «формулы» Филофея подменялось политическим содержанием – созданием новой Русско-Византийской империи со столицей в Царьграде. И такая подмена происходила постоянно. В таком виде идея Москвы – третьего Рима, как идеологема, для папского престола была более выгодной, чем для России. А потому западный мир в лице папы и императора Римской империи всячески подсказывали русским идею политической преемственности от Византии, поддерживали её в идеологии и общественном сознании.

Но ещё большую опасность для Руси в связи с этим таила в себе католическая экспансия. Под видом создания единого фронта против Оттоманской империи, против неверных папский престол последовательно и постоянно пытался добиться соединения церквей, унии, под верховенством папы. И уже, казалось, добился своего на Флорентийском соборе в 1439 году, когда митрополит Исидор, поставленный Константинополем, подписал-таки унию с католической церковью. Но прадед Ивана Грозного великий князь Василий Васильевич (Тёмный) такого митрополита не принял, арестовав его. Потом, впрочем, поступил с ним милосердно, организовав ему побег из России: «В ХV в. папству едва не удалось на короткое время достигнуть своей цели: на Флорентийском соборе 1439 г. митрополит всея Руси грек Исидор вместе с другими греками, представителями восточной (православной) церкви, согласился на унию с католицизмом и признание верховной власти папы; но по возвращению на Русь Исидор был свергнут с митрополичьего престола и в дальнейшем идея унии (т.е. фактически подчинения католицизму) неизменно отвергалась русскими государями». (Я.С. Лурье).

За таким соединением церквей, как понятно, стояло уничтожение православия на Руси и насильственное насаждение католицизма. Всю мощь этой духовно-церковной экспансии испытал на себе уже дед Ивана Грозного великий князь Иван III.

Но дело ещё и в том, что единение православия под эгидой Руси, как его хранительницы, постоянно выдавалось как «экспансия» и стремление к «мировому господству», хотя, являясь идеей церковной и духовной, но не политической, единство мирового православия абсолютно не содержало в себе гегемонистских устремлений. Никакого мессианства эта идея в себе не содержала. В отличие от католицизма, которое всегда шло за войсками, силой, огнём и мечом насаждая свою веру.

Россия же всегда отличалась веротерпимостью. Это и явилось одним из условий создания великой державы. Это был главный аспект и при покорении Казани, в чём мы убедимся далее. А потому, когда Иван Грозный писал, что «мучеников за веру у нас нет», тем самым он закладывал и сохранял наиважнейший принцип существования России как великой многонациональной державы.

Может быть, эта идея Москвы – третьего Рима, столько раз «забываемая» на долгие времена, теперь уже не имеет никакого идеологического значения? Как бы не так. В начале 1950-х годов в зарубежной прессе, среди русских эмигрантов широко бытовало представление, что корни советского «империализма», и вообще природа большевизма вытекают из старой России, и её традиций, в том числе и из учения Филофея. Преподносилось это так, будто бы Филофей создал такую идеологию, которая выражала существо русской натуры, в течение веков питавшая русскую экспансию, а ныне соответствует советской, большевистской экспансии.

Цинизм такого толкования «формулы» Филофея состоял в том, что оно обосновывалось и распространялось всего лишь считанные годы спустя после Великой войны, то есть очередной экспансии Запада против России, стоившей миллионов жизней. Войны, ведущейся на ядовитой идеологии фашизма, выработанной в западной цивилизации. Так и хочется задать совсем уж непопулярный вопрос: что же это за такая «передовая» западная цивилизация, которая на беду всему миру вырабатывает в себе то коммунизм, то фашизм, то глобализацию, от разрушительных последствий которых России приходится спасать человечество?.. Ценой огромных человеческих жертв… И в то же время указывает на Россию, без всяких на то оснований, как якобы источник империализма и экспансии.

Вопрос о соотношении России и Византии, в конечном итоге о «византийском наследстве» продолжал пребывать в русской общественной мысли и в последующие века. Но он находился совсем не на том догматическом уровне, который, как ни в чём не бывало, воскрешают нынешние идеологизированные публицисты, словно и не было этого долгого пути осмысления и напряжённой работы мысли.

Убедительно писал А.С. Пушкин в своём знаменитом письме к П.Я. Чаадаеву о русской истории от 19 октября 1836 года: «Вы говорите, что источник, откуда мы черпали христианство, был нечист, что Византия была достойна презрения и презираема и т.д. Ах, мой друг, разве сам Иисус Христос не родился евреем и разве Иерусалим не был притчею во языцех? Евангелие от этого разве менее изумительно? У греков мы взяли Евангелие и предания, но не дух ребяческой мелочности и словопрений. Нравы Византии никогда не были нравами Киева. Наше духовенство, до Феофана, было достойно уважения, оно никогда не пятнало себя низостями папизма и, конечно, никогда не вызвало бы реформации в тот момент, когда человечество больше всего нуждалось в единстве».

Именно то место в первом послании Ивана Грозного, где он подробно говорит о Византии и о её исторической участи, о причинах её крушения было изъято и «отредактировано» в «сборниках Курбского» сторонниками «враждебной литературной традиции», то есть идеологическими противниками России и царя. То место, где Иван Грозный на примерах из истории Византии показывал, как и почему рушатся государства, предостерегая от этого Россию. Не потому ли оно было изъято, что давало исторически абсолютно точный, даже пророческий, как сказали бы сегодня, — сценарий предстоящих событий? Видимо, так.

Странно всё-таки, что за всю долгую историю династии Романовых послания Ивана Грозного так и не были изданы… Кроме всего прочего, не потому ли, что в вопросе о «византийском наследстве» у Романовых не было столь определённой позиции, как у Ивана Грозного? Начиная со второго Романова Алексея Михайловича, впавшего в «византийскую прелесть» и допустившего трагедию раскола Русской Церкви. Да и в последующем турецкие и балканские войны были ведь глухими отзвуками на всё ту же неопределённость в политике о «византийском наследстве»…

Примечательно, что нынешние публицисты, ненавистники и «разоблачители» Ивана Грозного возвращают нас именно к тому догматическому и ортодоксальному пониманию «византийского наследства», которое сформировано либеральными учёными ХIХ века, которое имеет совсем иное значение в нашей истории и которое иначе, исторически более точно понимал сам Иван Грозный. Тем самым они почему-то оказываются заодно с изначальными правщиками текстов Ивана Грозного и с последующими их утаивателями, то есть заодно с «враждебной литературной традицией». И, кстати, заодно с папой, столь настойчиво навязывавшего русским царям политическую «преемственность» с Константинополем. Это более чем странное обстоятельство свидетельствует о том, что не истину об Иване Грозном они выясняют, не его сложную и уникальную личность постигают, а уготовляют идеологию, далёкую от истинных путей развития России. Уготовляют, как понятно, уже не против Ивана Грозного, а против всех нас, ныне живущих в России…

Типичным образчиком такого возвращения к догматике и ортодоксии в связи с «византийским наследством» является утверждение А. Дворкина о том, что «в сущности всё официальное направление мысли было связано с воспроизведением византийской модели на русской почве». Ничего подобного, конечно, не было. Уже только приведённые нами факты свидетельствуют об этом однозначно. И если в церковной среде такое представление бытовало, как понятно, на духовном, а не на политическом уровне, то в официальной внешнеполитической практике оно, напрочь, отсутствовало. Во всяком случае, до Ивана Грозного и в период его царствования. К тому же, как мы уже сказали, идея Москвы — третьего Рима никогда не была официальной идеологией. А потому ни на чём не основано утверждение Сергея Цветкова, что «эта теория сделалась официальной доктриной московского самодержавия».

Иван Грозный не только нигде не говорил о Москве, как о третьем Риме, но даже ни разу не упомянул имя своей византийской бабки Софии Палеолог. А ведь, казалось бы, это была такая выгодная страница из истории его рода, говорящая о единстве Руси с Византией… Но Иван Грозный, столь легко оперирующий в своих посланиях фактами мировой истории и истории царствований на Руси, конечно же, знал, что женитьба на Софии Палеолог была навязана его деду Ивану III папой с надеждой соблазнить его на «греческий проект». Цель этой политики была очевидной, и к счастью для нас, несостоявшаяся: «Маня царя императорским титулом и балканскими землями, надеялись заманить все Московское государство в унию с католической церковью» (Н. Ульянов).

Видимо, это догматическое представление потому и реанимируется и вновь навязывается общественному сознанию, что оно нынешним «разоблачителям» Ивана Грозного дороже истинного положения вещей, да и всей российской жизни: «Высший теократический идеал, представляющий царя наследником византийских императоров и государём Третьего Рима. Здесь предначертаны даже основные задачи его внешней политики: сражаться с неверными, избавлять от их власти единоверцев, что означало борьбу с татарскими ханствами, а возможно и с Турецкой империей (за освобождение Балкан и Константинополя)… Это и в самом деле составляло главную цель царских советников Избранной Рады». (А. Дворкин).

Такого представления не исповедовал не только Иван Грозный, но даже его дед Иван III и отец Василий III. Если же эту догматику пыталась навязать Ивану IV «избранная рада», то стоит лишь сожалеть, что этот кулуарный орган, по сути неформальное, а значит и незаконное правительство, работало не на укрепление русской государственности и самобытности России, а уготовляло трагедию раскола. Ведь это апологетика папы, навязываемая русским царям, которой им приходилось оказывать решительное сопротивление. В таком случае, почему «избранная рада» пыталась проводить политику папы, а не своего царя? Только уже этот факт свидетельствует о том, что запоздалые слёзы нынешних публицистов по «избранной раде» ни на чём не основаны. Ведь «избранная рада» и по другим стратегическим идеям внешней и внутренней политики занимала враждебную России позицию. Не была она выразительницей ни исторических путей развития страны, ни интересов народа. Истинными формами народоправства были Соборы, против которых выступали члены «избранной рады», выражая свои корпоративные и сословные интересы.

Но по странной логике А. Дворкина здесь добавляется ещё один идеологический аспект. Иначе, как неким алогичным вывертом его назвать невозможно. Сводится же он к тому, что коль Иван Грозный главные свои внешнеполитические усилия направлял на Запад, значит, он был… «западником» со всем набором догматики этого направления мысли. А трагедия раскола стала возможной не в результате задолго до неё закладываемым идеям, а всего лишь, по причине разрыва отношений Алексея Михайловича с Никоном, то есть, в результате каких-то недоразумений и случайностей: «Оборотной стороной такого стремления обновить русское государство был упорный отказ признать за Москвой долг перед византийским наследием и обращение к Западу. Последующая история страны доказала устойчивость этих тенденций. Они сохраняются при сыне Грозного Фёдоре и при Борисе Годунове. И хотя в правление Михаила Фёдоровича Романова и в первое десятилетие царствования Алексея Михайловича Россия, казалось, переживала возрождение византийской теократической идеи, разрыв царя с патриархом Никоном и трагические события, приведшие к церковному расколу, говорят о её фактическом превращении к тому времени в монархию западного типа». (А. Дворкин).

И совершенно ясно, откуда произрастает это не существовавшее «западничество» Ивана Грозного. Признать Россию зависимой от кого угодно – если не от Византии, так от Запада, лишь бы не признать её самобытной державности со столь значимой миссией в мире. Ну а то «возрождение византийской теократической идеи» при Алексее Михайловиче, на которое указывает современный публицист и «разоблачитель» Ивана Грозного, как на некий, безусловно положительный факт, является не чем иным, как «византийским соблазном», неизбежно приводящий в конечном итоге к трагедии раскола… Причина падения Византии была ведь не в самом по себе «разложении» элиты. Это было уже следствием. Причина же крылась в неверно избранной духовно-церковной и внешней политике, со стороны высшей власти империи. В том, что наивно пытаясь оградить себя от мусульманской угрозы она пошла на унию с католицизмом… То есть всё зависело от стойкости власти. Это и показывает всю оправданность той непреклонности, которую проявлял Иван Грозный в вопросе о «византийском наследстве».

Ближайший боярин.

Художник В.Васильев. 1896г.

Этот пример, надеюсь, убедительно доказывает то, сколь несостоятельны «разоблачители» Ивана Грозного, когда их доводы переводятся с декларативного уровня на духовно-мировоззренческий и метафизический, когда обнажается истинная суть их не антицарских, а, по сути, антирусских усилий… Мы же обязаны оценивать всякого государственного деятеля именно с этой точки зрения. Не перипетии же придворных интриг рассматривать. И не указы и распоряжения сами по себе рассматривать, но обязательно задаваться вопросом: а какова их духовно-мировоззренческая основа?..

Если бы Иван Грозный тогда не устоял, и поддался бы на настойчивые уговоры папы о совместной борьбе с «неверными» и впал бы в «византийскую прелесть», то есть соблазнился бы созданием единого Русско-Византийского государства, трагедия раскола русской Церкви произошла бы раньше. Не при Алексее Михайловиче (Тишайшем) и митрополите Никоне, поддавшемся идее «греческого проекта». И последствия этого раскола были бы ещё печальнее, так как религиозное самосознание русского народа ещё только формировалось.

Но Иван Грозный какой-то интуицией, человеческим чутьём или своим глубоким разумом разгадал таившуюся здесь опасность для Церкви и для русской государственности. И последовательно и настойчиво отстранялся от навязываемой ему идеи «византийского наследства», заявляя, что он верит не грекам, а Христу. По сути, он спас русскую Церковь от раскола, в чём сказался его глубокий ум, основанный, разумеется, на вере.

Уже только один этот факт огромной важности для судьбы России в полной мере свидетельствует о том, сколь ревностно исполнял Иван Грозный своё служение по сохранению государства и православной веры, оберегая подданных своих от несчастий.

Нам скажут, что это положение гипотетическое. Да нет, так как полный набор идеологем, связанных с «греческим проектом», неизбежно приводящий к расколу, при Иване Грозном уже был и его лишь оставалось привести в действие. Но против него царь устоял. В этом нам видится одна из главнейших, одна из основных духовно-мировоззренческих задач, которую выпало разрешать Ивану Грозному. И он разрешил её исторически совершенно точно и в интересах России… Что значат пред этим, какие бы то ни было декларации, хоть низвергающие, хоть восхваляющие царя…

Следует сказать и собственно о богословском или хотя бы о философско-идеологическом обосновании теории «Москва – третий Рим». Пётр Паламарчук в книге «Москва или третий Рим?» (М., «Современник», 1991) касался того аспекта, который остался почему-то незамеченным толкователями этой теории: «В наиболее обширном исследовании В. Малинина («Старец Елеазарова монастыря и его послания», Киев, 1901) приведено замечательное собрание текстов, которые каким-либо образом могли дать основание для учения о трёх мировых царствах и настоящем четвёртом, завершающем. Но, естественно, тотчас же возникает недоумение: уж коли последнее из этих царств, отождествляемое с Римом, имеет столицу подвижную, то почему же она не может двигаться сколько угодно? Отчего только три Рима, а «четвёртому не быти»? И оказывается, что под это утверждение ни богословских, ни литературных оснований подвести невозможно – их нет».

И потом, почему собственно Рим, если эта «формула» выражала духовное преемство России от Византии? Да потому, что та в свою очередь наследовала её от Рима… Всё так и всё же как-то нелогично, ибо Рим отождествлялся с апокалипсической блудницей, да и пал ведь от ереси… А те обстоятельства, в которых складывалась теория Москвы как третьего Рима «весьма далеки от правоверия». Ведь уже давно высказывалась мысль о том, что религиозно-политические учения о «Старом Иерусалиме» и «Ветхом Риме» в зримом образе воплощали идеал «избранного» народа и всемирного царства.

Идеи «третьего Рима» и «Нового Иерусалима так и не стали частью государственной идеологии из-за их внутреннего противоречия и несоответствия задачам и путям развития России.

А потому, когда Курбский уподобляет себя со товарищи «сильными во Израиле» он поступает именно в согласии с этой «традицией» «избранного» народа. Хотя внешне в этом есть, вроде бы, рассматриваемая нами духовная преемственность.

Совсем иначе писал об этой преемственности с Византией Иван Грозный, что было, опять-таки, напомним, изъято и «отредактировано» в публикациях его первого послания, во враждебной для нас «традиции».

Кроме того, учение о Москве как о третьем Риме содержало в себе в определённой мере и идеологию пап, склонявших Москву к соединению церквей. Не случайно папский легат Поссевино, суливший Ивану Грозному Царьградский престол, если тот перейдёт в латинство, указывал ему именно на эту «преемственность» греческой веры от Рима. На что царь непреклонно отвечал: «Нам с вами не сойтись о вере: наша вера христианская с издавних лет была сама по себе, а Римская церковь сама по себе… Ты говоришь, что ваша вера римская с греческою одна: но мы держим веру истинную христианскую, а не греческую…» Потому Иван Грозный и не говорил о Москве, как о третьем Риме, так как это учение становилось препятствием для соблюдения веры истинно христианской, хранительницей которой становилась Россия.

Теория Москвы – третьего Рима была не вполне понятной правоверным в средневековье, а уж тем более в наше время. Она оставалась на неком догматическом уровне. А потому, когда С. Эйзенштейн в фильме «Иван Грозный» (1944 г.) вкладывал в уста Грозного патетически произносимые фразы о Москве, как о третьем Риме, для исторического Грозного чуждые, народ, не понимая их, тем не менее, воспринимал их с воодушевлением. И причиной тому было вовсе не проникновение в их богословскую и метафизическую суть, но было, бесспорным знаком, свидетельствующим о возращении к родной истории – ведь совсем недавно снизвергаемые цари вдруг становились кумирами экрана.

К сожалению, даже в справочной литературе вплоть до сегодняшнего дня из известной «формулы» Филофея всё ещё выводятся догматические представления, а не её истинная суть. Так в энциклопедическом словаре «Христианство» теория эта объясняется всё в том же виде, в каком она навязывалась Римом и Венецией, то есть императором и папой; в свете новых «обязательств», якобы открывающихся перед Россией: «Новое положение и вызывало новые обязательства. Самодержавно-царская, автокефально-православная Русь должна была хранить правую веру и бороться с её врагами. В этом направлении одно время её поддерживал и сам латинский Запад: римские папы старались поднять московских государей против турок, пропагандируя мысль, что русские цари –законные наследники Византии; в том же духе действовала и Венеция» (М., 1995, т. 3). Ну, во-первых, не «одно время», а постоянно папа и император пытались столкнуть Россию с Турцией и вовсе не во имя столь благородных для России целей защиты единоверцев, а в своих корыстных целях, как мы уже отмечали, тем самым принудить Россию к унии и уничтожить православие в ней. Перед нами – цель и средство и ничего более. Во-вторых, это была вовсе не «поддержка», а – сложная церковно-идеологическая борьба, носившая всё-таки экспансионистский характер…

В энциклопедическом словаре русской цивилизации «Святая Русь», составленном О.А. Платоновым (М., 2000), так же утверждается, что юный царь Иван Грозный глубоко проникся пониманием своей роли и великой ответственности за сохранение державы и православия, а потому и созывает Соборы духовенства для разрешения важнейших вопросов церковного и государственного устройства. Но, как известно, все эти усилия Ивана Грозного менее всего имели отношение к рассматриваемой теории Москвы, как третьего Рима…

Когда встречаешь такую догматику в современных справочных изданиях, невольно теряешься в догадках о том, чем она вызвана… Ведь такие бесстрастные «объяснения» известной теории, имеющей столь далёкое и даже противоположное значение от её действительной роли в нашей многотрудной истории, появляются много времени спустя после её практической проверки, сказавшейся в трагедии раскола Русской Церкви… А потому из этой несообразности мы можем сделать, кажется, единственный вывод: то, что в своё время уже прозревал, осознавал Иван Грозный и с таким трудом проводил в жизнь, оказывается для наших просвещённых и, вроде бы православных современников, всё ещё не ясно. Но коль не касаются духовно-мировоззренческой стороны его деятельности, какое право имеют его «обличать»? Как, впрочем, и защищать, так как лишь декларативная защита Ивана Грозного тоже не достигает своей цели…

Продолжение следует